川口市歯と口の健康フェスティバル

6月1日「川口市歯と口の健康フェスティバル」が開催されました。毎年川口駅西口すぐの「リリア」で行われていましたが、現在改装中のため今年は駅から少し離れた「川口市立西公民館」が会場でした。お手伝いするのは今回が3度目になります。

今年のテーマは「歯の健康 学びと同じ 積み重ね」ということで、例年同様指型石膏模型コーナー、歯科医師によるミニ講話、歯科相談ブース、コロナ以降中止していた口腔機能検査体験コーナーでは飲みこみ機能チェック、口腔粘膜湿潤度測定、お口の機能確認等の簡易検査が行われました。それ以外にも劇団「ちょっぷ」によるアトラクション、歯科衛生士さんによるクイズ大会や、歯医者さんなりきりコーナーでは白衣を着て歯医者さんになりきって記念撮影をすることもできたようです。

その他にも図画ポスター、標語コンクールの授賞式が行われ、川口市長、歯科医師会長、教育長から直接表彰状が授与され川口市のゆるキャラ「きゅぽらん」と共に記念撮影を行ったそうです。

最終的には518名の来場者があり、これは例年通りということでした。

私は「歯科医師相談」というブースで、希望者に個別で歯科に関する様々な質問に答えたりアドバイスを行う業務を担当しました。前回、前々回は指型石膏模型の作製と口腔機能検査体験コーナーで歯磨き圧の強さ測定などを担当したので、比較的単純な内容でしたが、今回は専門分野でではないことも説明する必要があるため、少し心配でした。

相談される方は予想通りご年配の方が多かったのですが、お子様連れの矯正治療のご相談もあり、2時間はあっという間に終わった印象です。

皆さん歯科に関するいろいろな不安や困りごとがあるようで、的確にアドバイスができたかどうかは分かりませんが、なんとか無事に終えることができました。

多かった相談は、過去にやった治療や現在の治療についての質問で、皆さん普段から歯科治療に関心が高い方ばかりでした。

近年様々な医療分野の研究で、口腔衛生状態と全身の健康状態との関連性が高いことがわかってきました。川口歯科医師会は、今回のような催しを機会に、普段あまり歯科治療に関心を持っていない方々にも、ご自分のお口の中の健康について関心をもっていただき、患者さんの歯だけではなく、身体全体の健康にも寄与していくことが使命だと考えています。

最近の川口駅、当医院周辺の変化

すでにご存じの方も多いと思いますが、5/31に駅前の旧そごうの建物が「ららテラス川口」としてリニューアルオープンしました。コロナ禍前の2021年にそごうが閉店してからしばらく利用されていなかった駅前の一等地でしたので、開店時は多くの人々が集まっていました。駅から直通のペデストリアンデッキから入ることができます。

私は地下のごく一部しかまだ見ていませんが、色々なテナント店舗が入っているようなので、時間があれば他の階も散策してみようと思います。

その数日前、当医院のテナントビルの入り口の隣「富士そば」を右折して少し行ったところには、以前コモティーイイダ(スーパーマーケット)がありましたが、一旦更地になり今度はディスカウントスーパー「オーケー」が開店しました。1階だけですが店内はかなり広く、屋上に駐車場があるようです。その斜め向かい側には、以前はそごうの駐輪場だったところが「ららテラス川口」の駐輪場になっています。「オーケー」の店舗前にも駐輪場があります。

以前、当医院の下には「アニメイト」が入居していましたが、現在はこんなかんじです。

このお店はいわゆるガチャポン(カプセルトイ)の専門店で、中はガチャポンの機械しかありませんが、昼夜問わずけっこうお客さんが入っているようです。

こちらもわりと最近オープンしたのですが、お店の名前が「カプセル楽局」ですので、開店前看板しかなかった時は、薬局ができるのかと勘違いしていました。

矯正治療に関するアンケートの結果(3)

矯正治療に関するアンケートの結果報告、今回が最後になります。前回は矯正治療中の痛みについてのお話でしたが、今回は矯正治療中の食事、歯磨き、装置のトラブルについて報告したいと思います。

Q6. 食事について

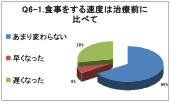

① 食事をする速度は治療前に比べて

・あまり変わらない(治療1年未満:63% 1~2年:66% 2年以上: 70%)

・早くなった(治療1年未満:3% 1~2年:8% 2年以上:8%)

・遅くなった(治療1年未満:34% 1~2年:26% 2年以上:22%)

② 体重に変動はありましたか?

・あまり変わらない:84%

・減った:11% ・増えた:5%

治療を始める前に心配する方が多い食事についてですが、食べる速度については半数以上の方が以前とあまり差がないという結果になりました。

また、治療期間が経過するにつれて、慣れてくる傾向がみられます。早くなった方もいますが、これは咬むのが面倒で飲み込んでいるのではないかと推測されます。

食事が摂りづらくなって、体重が減ってしまったという方は意外と少なく、ほとんどの方があまり変わらないという結果でした。以前ある患者さんが「食後に歯磨きするのが面倒なので、間食をしなくなってダイエットが出来て良かった」という話を聞いたことがあります。体重の増減と矯正治療に因果関係があるかどうかはよくわかりませんね。

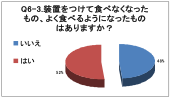

③ 装置を付けてから食べなくなったもの、よく食べるようになったものはありますか?

・はい:51% ・いいえ:49%

矯正治療中、装置が壊れないように食べ物に注意するように指示を出していますが、半数の人は治療前と変わらない食生活をしているということがわかりました。あまり注意を払わなくてもトラブルが無いという方は、これまで通りのお食事をしても構わないということですね。

Q7. Q6-③で≪はい≫にチェックをされた方にお伺いします。

・食べなくなったものは?

ガム、せんべい、カレー、キャラメル、りんごなど

・よく食べるになったものは?

麺類(うどん、パスタなど)、とうふ、ヨーグルト、ゼリーなど

食べなくなったものは、せんべいやりんごなど、固くて装置が壊れやすい食べ物と、装置にくっつきやすいガム、キャラメルなどで、事前に注意しているものがほとんどでした。カレーを食べなくなった人の理由は、装置に引っ掛ける透明なゴム(モジュール、パワーチェーンなど)が変色するのが嫌だからだと思われます。

よく食べるようになったものには、麺類やとうふなど、あまり咬まずに食べられるものが挙げられていました。

Q8. 歯磨きについて

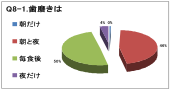

① 歯磨きは

・毎食後:50% ・朝と夜:46% 朝だけ:1% 夜だけ:3%

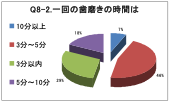

② 1回の歯磨きの平均時間は?

・3分以内:29% ・3~5分:46% ・5~10分:18% ・10分以上:7%

歯磨きの回数は、毎食後と朝夜だけという人が半々でした。皆さんお仕事や勉強で忙しいので、なかなかお昼に歯磨きの時間が取れないのはよくわかります。でも、虫歯や歯周病になるリスクを考えると、基本は毎食後です!短い時間でもいいのでお昼も磨く習慣をぜひ付けてください!少数ですが、夜しか磨かない人は・・・かなり心配です。

平均時間は3~5分という人がもっとも多く、これも忙しいので仕方が無いのかと思います。しっかり磨けていればこれぐらいの時間でも十分ですが、朝や昼に時間の取れない方は、夜は手鏡を見ながら10分以上じっくりと時間をかけて磨いてみてはどうでしょうか?はじめは何もつけずにしっかり磨いて、2度目に歯磨き粉をつけて仕上げるといいと思いますよ。

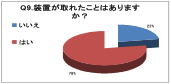

Q9. 装置のトラブルについて

装置が取れたことはありますか?

・はい:78% ・いいえ:22%

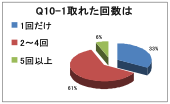

Q10. 装置の脱離

① 装置がとれたのは

・1回だけ:33% ・2~4回:61% ・5回以上:6%

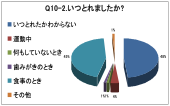

② いつとれましたか?

・食事のとき:45% ・運動しているとき:4% ・いつとれたかわからない:48% ・その他:3%

できれば起きてほしくないトラブルが装置(ブラケット)の脱離です。ブラケットが外れると治療が遅れる原因にもなりますし、来院回数も増えてしまうので、私も出来るだけ外れないように工夫をしているのですが、どうしても起こってしまいます(約8割の人が経験あり)。いつ取れたかわからない人が48%、食事中に取れた人が45%でした。

原因として考えられるのが、①もともとの咬み合せ、歯が生えている位置の問題②食事のとり方 です。①については仕方ないですし、治療が進み、歯が並んでくると問題が解決します。②については、皆さんが気をつけて下されば回避できることですので、当医院としては、今後もっと的確な食事に関するアドバイスをして、ブラケットの脱離を減らしていきたいと考えています。

取れた原因の食べ物は色々ありましたが、少し硬い食べ物が多かったようです。下記の結果を参考にして今後の食事の際は注意してみてください。

・食事中とれた方は何を食べていてとれましたか?

肉、揚げ物(鳥のから揚げなど)、せんべい、パン、ピーナッツ、カリカリ梅、パン、野菜スティック、キャベツ、メントス、チョコなど

今回で(マルチブラケット装置による)矯正治療中の方へのアンケート結果の報告は終了です。現在治療中の方や、これから矯正治療を始めるかどうか検討中の皆様の参考になれば幸いです。

治療に関する不安や、わからないことがありましたら、いつでも遠慮なく清村矯正歯科スタッフにお尋ね下さい。いろいろ不自由なことがあると思いますが、これからも一日も早く治療が終わるようがんばっていきましょう!

矯正治療に関するアンケートの結果(2)

治療中の痛みについて

前回に引き続き、以前行った矯正治療に関するアンケート結果について再度ご報告、要約したいと思います。

治療開始前の相談のとき、「痛みはありますか?」「どれぐらい痛いですか?」といった質問をよく受けます。これまで治療をされた方から伺ったことを参考にお答えしているのですが、個人差があることですので、わかりやすくお伝えできているかどうか自信がありませんでしたので、この結果を参考にしていただければと思います。

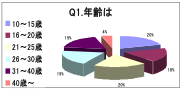

Q1 年齢は?

10~15歳:20%

16~20歳:18%

21~25歳:20%

26~30歳:19%

31~40歳:19%

40歳~ :4%

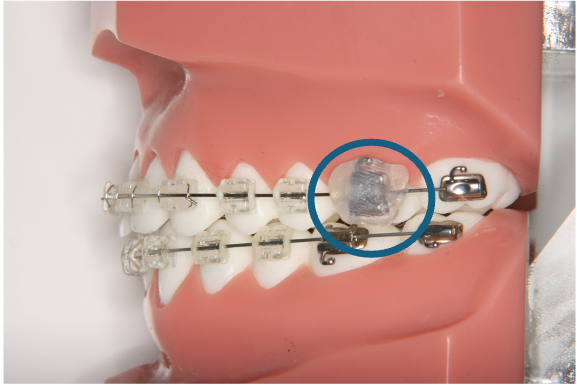

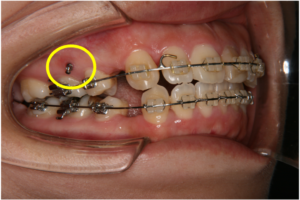

今回、アンケートにご協力いただいた患者様の年齢層ですが、マルチブラケット装置(写真1)での治療中に限定したためこのような結果になりました。

写真1) マルチブラケット装置

Q2 治療期間は?

1年未満:31%

1~2年:33%

2年以上:30%

種類の痛み、感じ方は・・・

マルチブラケット装置の平均治療期間は2~3年ぐらいですので、対象とした人の治療期間のばらつきはありません。治療がすでに終わった人も含まれていますが、ほとんどが現在治療中の人の感想です。

Q3-1 歯が動くときの痛みを経験したことがありますか?

はい:93%

いいえ:7%

Q3-2 唇や頬などに装置が当たって、痛みを感じたことがあります

はい:90%

いいえ:10%

約9割の人がなんらかの痛みを感じているようです。これを年代別にみると10代が一番痛みを感じにくく、歯が動く痛みは20 代が一番多く、30代以降は減少傾向にある一方、粘膜などにあたる痛みは年齢が上がるにつれて増加傾向が認められました。

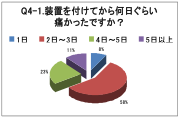

Q4-1 装置を付けてから何日ぐらい痛かったですか?

1日:8% 2~3日:58% 4~5日:23% 5日以上:11%

どの年代でも2~3日が最も多く、21~25歳代では、なぜか5日以上痛い人の割合がやや多くなっていました。

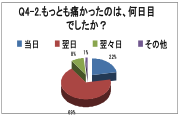

Q4-2 もっとも痛かったのは何日目ですか?

当日:22% 翌日:69%

翌々日:8% その他: 1%

Q4-3 どのようなときに痛かったですか?

食事のとき:59%

歯をかみ締めた時:16%

常に:20% その他: 5%

やはり、治療をした翌日が痛いという人が年齢に関係なく、もっとも多かったようです。痛みを感じやすいのは、歯に力が加わる食事の時が一番でした。「常に痛い」という人の割合が思ったより多いのですが、当医院の集計では5%以下でしたので、ひょっとしたら装置の種類の違いが影響しているのかもしれません。その他の中には「装置で頬に傷が出来たとき」「装置をはずしたとき」などがありました。

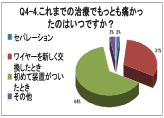

Q4-4 これまでの治療でもっとも痛かったのはいつですか?

はじめて装置が付いたとき:64%

ワイヤーを新しく交換した時:31%

セパレーション:2%

その他: 3%

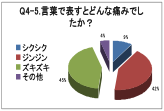

Q4-5 言葉で表すとどんな痛みですか?

ズキズキ:45% ジンジン:42%

シクシク:9% その他: 4%

もっとも痛いと感じたのは、やはり「はじめて装置をつけた時」でした。はじめは慣れないこともありますので、当然の結果ですね。

マルチブラケット装置の治療では、治療が進むにつれて徐々にワイヤーのサイズが太くなっていきますので、そのときに痛みがあることも納得できます。

セパレーションというのは、奥歯にバンド(頭のない銀歯のようなもの)をつけるために歯と歯の間に太い輪ゴムをはめる処置のことです。

Q4-5の質問は痛みの感覚を教えていただきたくて考えた設問だったのですが、私は「ジンジン」「シクシク」が多いと予想していたので「ズキズキ」が一番だったのは意外でした。その他には「ジワー」「ズーン」「あ゛~」などがありました。

Q5-1 痛みには慣れましたか?

はい:91% いいえ:9%

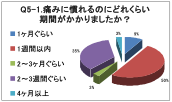

Q5-2 痛みに慣れるのにどれくらい期間がかかりましたか?

1週間以内:50% 2~3週間ぐらい:35% 1ヶ月ぐらい:9%

2~3ヶ月ぐらい:3% 4ヶ月以上:3%

ほとんどの方が装置をつけて、1ヶ月以内には痛みに慣れることがわかりました。年代別に見ると、年齢が上がるほど慣れるのに時間がかかる傾向があります。また、10代の方は全員が3週間以内に装置に慣れているという結果になりました。

写真2 リリーフワックスをつけたところ

今回の結果は、大体これまでに患者さんから伺っていた話と同じで、予想通りという感想です。痛みは個人差が大きいですが、「矯正すると痛いですか?」ときかれれば、今回の結果が示すように「痛くない人もいますが、大抵は痛いです。ただしほとんどの人は1ヶ月以内に痛みに慣れます」と答えるのが妥当かと思いました。

歯が動いて痛いときは、歯に力が加わらないようにやわらかいものを食べる」歯茎の血行をよくするために「ぬるま湯を口に含む」「ハブラシで歯茎をマッサージする」ことで、一時的に痛みが緩和できます。夜眠れない程の痛みがある方(めったにいませんが)は、我慢せず市販の鎮痛剤(痛み止め薬)を飲んで下さい。

唇や頬に装置が当たる場合は、「リリーフワックス」(写真2)をブラケットに付けていただくといいと思いますが、2ヶ月以上経っても痛い場合はレジン(プラスティックのようなもの)でカバーすることで対応していますので、遠慮なくご相談下さい。

痛みに慣れるまではいろいろ大変だと思いますが、皆さんがんばって治療を続けて下さい!

矯正治療に関するアンケートの結果(1)

以前、マルチブラケット装置(図1)で治療中の患者様にご協力いただきアンケートを行ったことがあります。

私自身矯正治療を受けた経験があり、治療中の痛みや違和感は理解していますし、治療を開始した患者さんほぼ全員に「何日ぐらい痛かった?」「どれぐらい痛かった?」という質問をしています。

また、治療中に装置が外れるなどのトラブルの頻度も経験的になんとなくは把握しているのですが、アンケートによってより客観的に認識できればと思い、調査を行いましたが、それ以上に現在矯正治療中の患者様や、これから治療を開始する方の不安解消や有益な情報が得られのでは?と考え、質問項目はこれまでによく尋ねられていたことや、治療中に気になっていたこと、患者さんとの会話などを参考にして私自身が考えて設定しました。

このような実態調査はサンプル数が多いほど客観性が増しますので、友人の矯正専門歯科医院の先生2名にも協力していただき、3医院合計で236名の方々にご記入いただきました。

今回はまず集計結果の報告だけを行い、次回から各質問項目についての考察、コメントを掲載していきたいと思います。

(※2011年に行った調査結果の再掲載になります。)

矯正治療における副反応(副作用)について(1) ブラックトライアングル

以前にも少しお話したことがありますが、今回から矯正治療における副反応(副作用)について説明していきたいと思います、矯正治療により歯並びが変化することで、噛み合わせや見た目が良くなる反面、好ましくない変化も起こる可能性があります。

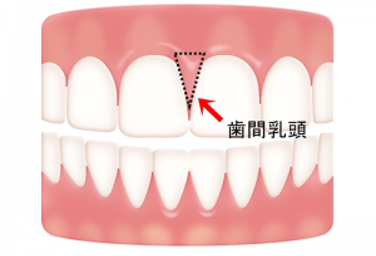

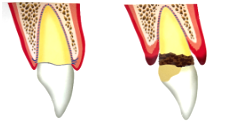

Q:ブラックトライアングルとは何ですか?

ブラックトライアングルとは、歯と歯の間、そして歯茎に囲まれた部分にできる三角形の隙間のことです(図1)。

図1 ブラックトライアングル

図2 健康で理想的な歯茎

理想的な歯と歯茎の関係では図2のように歯と歯の間は歯肉(歯間乳頭)で満たされています。何らかの原因で歯間乳頭が減少し、口の内側とつながった状態がブラックトライアングル (BT)です。

Q:ブラックトライアングルの原因は?

①歯肉炎や歯周病によるもの 細菌が産生する毒素によって歯茎が腫れた状態の歯肉炎が、歯を支える骨(歯槽骨)にまで達して歯周病へ進行すると、歯槽骨が次第に溶けて破壊され、骨の高さが低くなります。その上に付着する歯茎の位置も下がることでBTができます(図3)。

また、歯磨き不足などによる歯肉炎で三角形の隙間が目立たないことが多く、炎症が改善され歯茎の腫れが引くことで、BTが目立つ場合もあります(図4)。

図3 歯肉と歯槽骨の断面図(左は健康、右は歯周病の状態)

図4 歯肉炎により歯間が歯茎で満たされている状態

② 加齢

年齢とともに歯を支える骨や歯茎などの周辺組織の細胞活性が下がり、歯槽骨の高さは低くなっていきます。そのため、歯を支える歯茎も退縮しBTが形成されやすくなります。

③ 咬合性外傷

噛む力が強すぎると、歯だけではなく、歯槽骨や歯茎が損傷しBTが形成されることがあります。

④ 歯磨き方法

硬い歯ブラシの使用や、強い力で磨き過ぎると、歯茎が傷ついたり薄くなったりするためBTが形成される原因になることがあります。

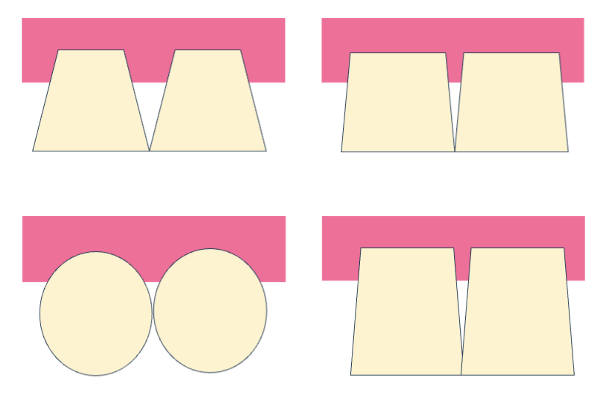

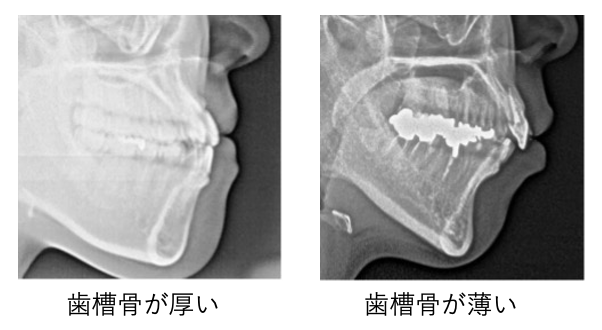

⑤ 歯や歯茎、歯槽骨などの元々の体質

歯の形や大きさ、歯を支える骨(歯槽骨)の厚さなどには個人差がかなりあります。歯槽骨がもともと薄い人、歯肉がもともと薄い人、歯の形が三角形に近い人などは、そうでない人に比べてBTが形成されやすい傾向にあります(図5,6、7)。

図5 様々な歯の形

図6 歯の形によるBTの違い 同じ形でも幅や長さによって隙間の見え方が異なる

Q:なぜ矯正治療をするとBTができるのですか?

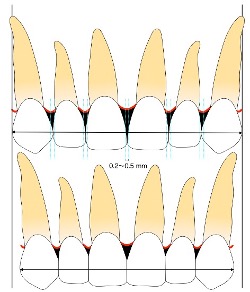

歯が重なって生えている部分や歯が外側に倒れている部分には元々歯を支える十分な骨(歯槽骨)がありません。そのため、歯並びの改善により移動してきた歯の周りに歯茎や骨が新たに理想的な状態で再生する可能性は低く、どうしてもBTが形成されやすくなります(図8)。この傾向は歯の移動量が多いと増強され、さらに上記のような様々な原因が重なることで、よりBTがより発生しやすくなります。

図7 レントゲンで見た歯槽骨の厚さ

治療前の下顎前歯部

↓↓↓

治療後の下顎前歯部

図8 デコボコのある部分の治療前後の変化(元々骨のないところに並んでいた歯が整列ししているため、歯茎や骨は完全には再生できていない)

Q:BTで困ることは何ですか?

僅かな隙間があるためゴマなどの小さな食べ物が詰まりやすくなったり、見た目に影響が出たりします。多くの場合よく見ないとわからない隙間ですが、大きくなると気になる方は少なからずいらっしゃいます(図9)。

Q:BTを治すことはできますか?

原因は歯を支えている骨や歯茎の減少なので、根本的な改善には骨や歯肉の移植が必要です。ただこのような外科手術は、技術的に困難で一般的にはあまり行われてはいません。

目立たなくするには歯を少し削って隙間を詰めたり、差し歯にして歯の形そのものを変える方法がありますが、残念ながら効果も適応範囲も限定的です(図10)。

図9 上下顎前歯部にできた比較的大きなBT(三角形の歯で治療前の叢生が強く、元々歯肉の退縮もあったケース)

図10 歯を少し削るストリッピングによりBTを小さくすることが可能(他の部分に隙間ができるため注意が必要)

ブラックトライアングルは、できてしまうと完全に改善するには大掛かりな手術が必要になりますが、大きな支障があるわけではないためそのままにしておくことが一般的です。効果的な予防法もなく、比較的よく見られる副反応(副作用)ですので、矯正治療を行う上でのリスクの一つとしてご理解いただければと思います。

不正咬合の種類(9) 交叉咬合、鋏状咬合、偏位咬合

今回は交叉咬合、偏位咬合について、Q&A形式で説明していきます。

Q:交叉咬合(こうさこうごう)、鋏状咬合(はさみじょうこうごう)、偏位咬合(へんいこうごう)とは、それぞれどのような歯並びの状態のことでしょうか?通常、上の前歯は下の前歯の外側(唇側)に位置していますし、上の奥歯も下の奥歯の外側(頬側)にあるのが正常です。交叉咬合はこの関係が逆になっている状態、つまり下の前歯や奥歯が上の前歯や奥歯の外側(唇側や頬側)にある状態のことです(図1、2)。前歯部の交叉咬合が複数歯に連続して起こると反対咬合と呼ばれます(図3)。

図1)前歯部の交叉咬合

図2)臼歯部の交叉咬合

図3)反対咬合

奥歯には内側と外側に山(咬頭)があり、その間に谷(窩)があります。正しい噛み合わせでは上の谷と下の外側の山が当るはずですが、上の歯が外側に向きすぎていたり、下の歯が内側に倒れすぎたりすることですれ違いが起きることがあります。このようなかみ合わせを鋏状咬合といいます(図4、5)。

図4)鋏状咬合 外側から

図5)鋏状咬合 内側から

偏位咬合とは上の歯並びに対して下の歯並びが左右方向にズレた噛み合わせのことです。

図6)偏位咬合

図7)下顎骨の変形と、顎顔面の左右非対称が見られる

気が付かないこともありますが、このような噛み合わせの方は、上下の顎が骨格的に大きくズレていることがあります(図6、7)。

Q:交叉咬合、鋏状咬合、偏位咬合をそのままにしておくとどのような弊害がありますか?

色々な弊害が起こる可能性がありますが、交叉咬合も鋏状咬合も発生する部位によっては噛み合わせに影響を及ぼすことがあるので注意が必要です。又、正しくかみ合わさらないことで、上下の歯が異常に削れたり(咬耗)歯周病のように歯がぐらぐらになったりすること(咬合性外傷)もあります。偏位咬合は顎の変形に関与するだけでなく、顎の動きにも影響を与えるため、顎関節症を発症しやすくなります。残念ながら、顎骨や顎関節の変形は矯正治療だけでの改善は不可能で、ズレが大きい場合外科的な治療が必要になります。

Q:どのような治療方法がありますか?

交叉咬合の治療は混合歯列期と永久歯列期では多少治療方法が異なります。永久歯列期ではマルチブラケット装置(図8)で改善しますが、混合歯列期ではクウォードヘリックス(図9)やリンガルアーチなどの装置を使用することが多くなります。

図8)マルチブラケット装置

いずれの時期でも、治すために歯を並べるスペースが必要な場合は抜歯が必要なこともあります。

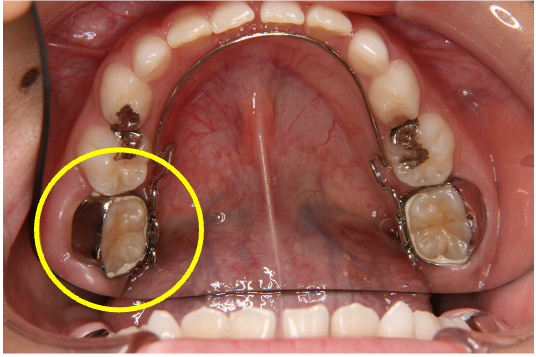

図9)クウォードヘリックス

鋏状咬合の治療は、下顎歯列が狭すぎる場合は拡大を行います(図10)。外側を向いた歯を内側に向けるために、図のようなリンガルアーチを使うこともあります(図11)。

また、上の歯の外側と下の歯の内側にゴムをひっかけてもらう治療法(クロスエラスティック)などもあります。

図10)下顎の拡大用リンガルアーチ(左の奥歯が倒れている)

図11)特殊なリンガルアーチ

Q:交叉咬合や鋏状咬合の治療の開始時期はいつがいいでしょうか?

交叉咬合や鋏状咬合は偏位咬合や顎の左右への変形や顎運動の異常の原因になることがあるため、気が付いたらできるだけ早く治療を開始した方が良いでしょう。左右どちらかに偏った強い噛み癖が付いてしまうと、改善はより難しくなります。

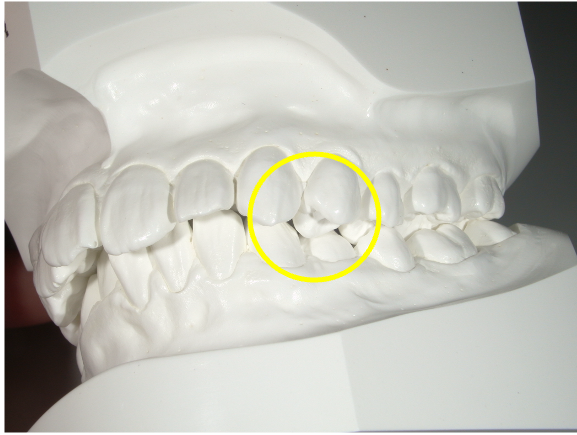

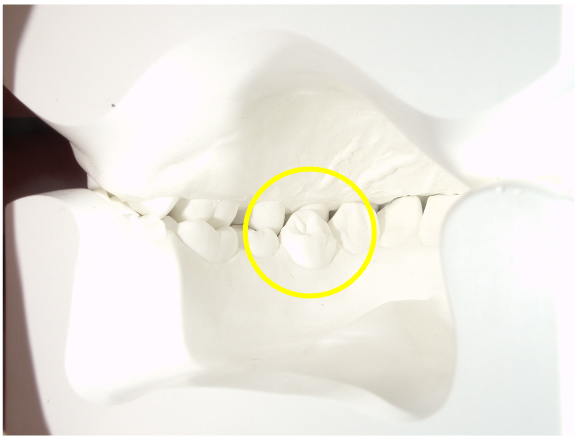

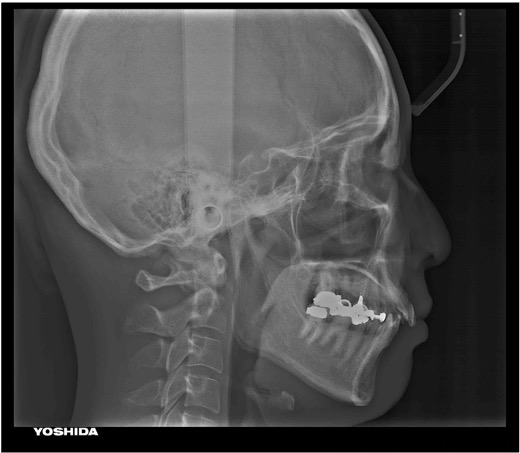

Q:偏位咬合は治りにくいですか?実際の治療例を見てみましょう。症例1は上顎が下顎より狭く、右側への偏位咬合と前歯部臼歯部の数か所に交叉咬合がある高難度の症例です(図12)。治療期間は3年半(図13)。症例2は左側犬歯だけの交叉咬合で一見簡単そうですが、左側で噛む癖が非常に強く、なかなか変位が治らず、治療期間3年3か月でした。(図14、15)。2症例とも正中のズレは治っていません。

図12)症例1 治療前

図13)症例1 治療後

図14)症例2 治療前

図15)症例2 治療後

症例3は混合歯列期の臼歯の交叉咬合です(図16)。上顎の拡大と部分的なブラケット治療だけで1年ほどの治療期間でした。図17は永久歯が生え揃った4年後の写真ですが、ほとんど問題なく咬合しています。

混合歯列期の場合、噛み合わせの癖がそれほど強

くなければ比較的簡単に治ることもありますが、一般的には偏位咬合の改善には時間がかかり、矯正治療だけでは完全に治せない場合もよくあります。骨格、顎関節症などの機能的問題が大きい人や、左右非対称の見た目も改善したい場合は外科矯正を選択する方が良いと思います(図16,17)。

図16)症例3 治療前

図17)症例3 治療後

スタッフの矯正治療体験談

当医院のスタッフ(衛生士)が以前から当医院で治療中でしたが、昨年10月に無事終了しました。

今回は現在治療中の患者様や、これから治療を開始する方々のご参考のため、治療の経過といくつかの質問、体験談を掲載したいと思います。

●初診時年齢 35歳 女性

主訴:正中が合っていない

症状:下の歯の正中が左側にずれています。骨格的に上顎がやや大きく、前方にあり上顎前突(出っ歯)です。下の前歯にデコボコがあり、右上の第一大臼歯が欠損しており普段は一歯だけの入れ歯が入っています。

診断:下顎の左側偏位を伴う上顎前突、大臼歯欠損を伴うAngleⅠ級Large overjet及び叢生

治療方針:奥歯が1本ないので、非抜歯での治療も提案しましたが、口元の突出感の改善も希望したため左上の小臼歯1本と下顎の小臼歯2本を抜歯して、奥歯が1本ない右側の小臼歯を遠心移動(後ろに動かす)して治療を行うことにしました。

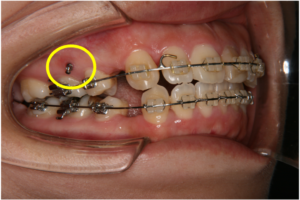

治療経過:元々顎が左に偏位している骨格のため、噛み合わせが理想的になっても上下の正中はぴったり合わない可能性があることを理解してもらい治療を開始しました。右上の小臼歯を後ろに移動するのは時間がかかるため矯正用インプラント(TAD)を使用しましたが、残念ながら定着せず2度ほど脱離してしまいました。仕方なくインプラント無しで治療を継続したため予想より治療期間が長くかかってしまいました(治療期間2年9か月)

コメント:上下の正中は何とか合わせることができました。奥歯の本数の違う右側のかみ合わせも問題なく、上の前歯の突出も改善されました。口元も少し引っ込みました。

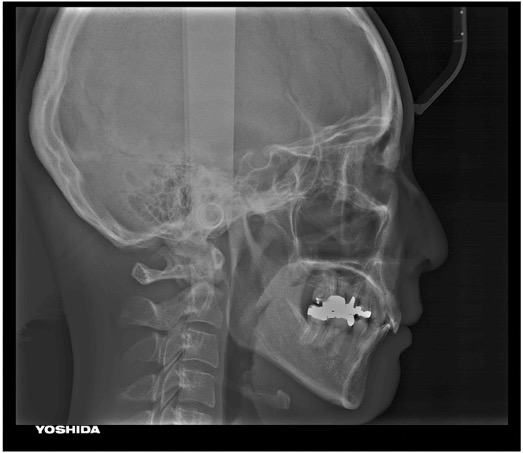

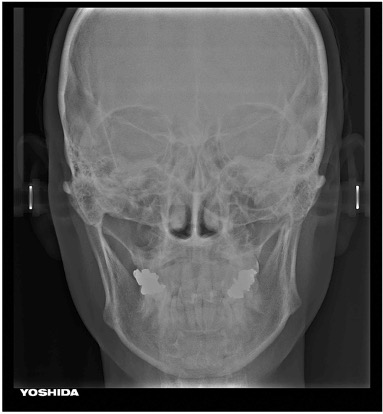

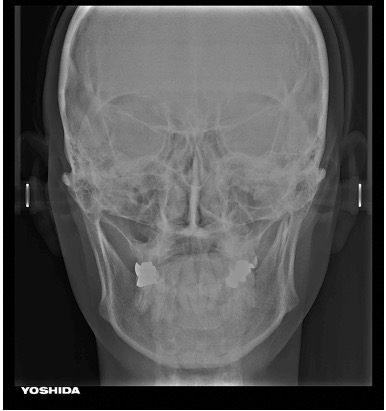

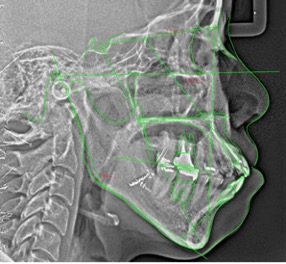

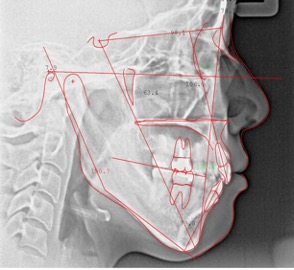

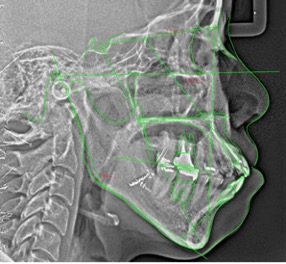

●治療前後のレントゲンの比較 治療前(左)治療後(右)

●治療前後の口腔内写真の比較

治療前

治療後

●体験談・治療後の感想

Q1 矯正治療をしようと思った理由はなんですか?

正中が合っていないうえ前歯が片方だけとび出ていて、唇を閉じても歯が一部だけ見えてしまっているのが嫌で機会があればやりたいと思っていました。そこにもともと倒れていた下の犬歯がさらに動いている様子だったので、これを機に始めようと考えました。

Q2 治療中一番大変だったこと、つらかったことはなんですか?

はじめて前歯にブラケットを付けたとき、初めは熱まで出てきてしまい大変でした。ただ、初めての時が衝撃的だったので、その後の痛みはそこまで気になりませんでした。

Q3 矯正治療中の患者さんにアドバイスはありますか?

口の中の事なので、ちょっとした変化で不安になったり気になったりするとは思いますが、痛みや違和感については必ず慣れていくので、そこまで心配しなくて大丈夫です。

Q4 現在リテーナー使用中ですがどのような感じですか?

想像していたより大きいものが口の中に入っている感覚で、発音するときに舌がリテーナーにあたるので、サ行、タ行の発音をするときに舌の動かし方を変える必要がありました。ただ、ブラケットと違って凹凸が少ない上に歯並びが整っているので、唇を自然に動かせて快適です。

Q5 治療が終わった今の感想をお願いします。

歯並びが良くなったので歯磨きがしやすく、フロスも通しやすくなりました。口を閉じたときに歯が一部見えてしまうのも改善されたので、とても嬉しく感じています。矯正中にできた変な癖があるので、口元の筋肉を意識して綺麗な笑顔を作れるように練習中です。歯並びは口周りの筋肉と舌それから噛み合わせが密接に係わってくるので、これからもいい状態を維持できるよう意識していきたいと思っています。

不正咬合の種類(8) 上下顎前突

Q:上下顎前突(じょうがくぜんとつ)とは、どのような歯並びの状態のことでしょうか?

言葉通り、上の顎も下の顎も両方突出している状態のことをいいます。又、顎骨自体が突出していなくても上下の前歯が突出している場合も上下顎前突に分類されます(正確には上下顎歯槽前突 図1,2)。

口元が突出した顔貌のため、患者さんの中には「口ゴボ(くちごぼ)」と表現される方もいらっしゃいます。

上下顎の関係では上顎前突や下顎前突だが、前歯が上下とも突出している場合はⅡ級の上下顎前突(図3)、Ⅲ級の上下顎前突(図4)といった言い方をする場合もあります。

図1 上下顎前突の骨格

図2上下顎前突の口腔内

※軽度の叢生はあるが、噛み合わせに問題はない。

図3 Ⅱ級の上下顎前突 骨格

図4 Ⅲ級の上下顎前突 骨格

Q:上下顎前突をそのままにしておくとどのような弊害がありますか?

上下顎前突には機能的な問題はありません。見た目が気になるかどうかだけで、強いて弊害をあげるなら、歯が前に出て

いるため口が閉じにくいことです。

Q:上下顎前突の原因は何ですか?

頭蓋骨に対して上下顎骨が前方に位置しているのが上下顎前突の骨格的な特徴ですが、これは遺伝が主な要因です。白色人種ではその割合が少なく黒色人種では多く、黄色人種はその中間ぐらいの割合でみられます。

上下の前歯が出ている上下顎歯槽前突は、歯の大きさに対して顎が小さく、デコボコに並ぶ代わりに前方に倒れて並んでいる状態ですので、これも歯の大きさ、顎の大きさといった先天的、遺伝的な原因が強く関与します。ただ、デコボコに並ぶか前方に倒れるかは、その人の舌の力(舌圧)や癖、口を閉じる力(口輪筋)や口呼吸の有無なども関係するので、後天的な要素も原因になります。

Q:上下顎前突の治療の開始時期はいつがいいでしょうか?

永久歯がすべて生え揃い、顎骨が大きくなるのは中学生頃です。それまでは噛み合わせが完成しないため、治療は開始しない方が賢明です。ただし、上下顎前突の原因になる舌の癖、口呼吸などがある場合は、小学生以下の成長中にこれらの習慣を改善することで、多少ですが症状の悪化を予防できます。顎骨の成長が終了に近づき永久歯がすべて生えた状態で、口元の突出感が気になるようなら抜歯を行い治療開始となります。

Q:どのような治療を行いますか?

上下の前歯を後ろに下げたいため、犬歯の後ろの小臼歯を4本抜歯してマルチブラケット装置(図5)で治療を行います。親知らずを抜歯するとさらに後退量が増えるので治療前に抜歯することもあります。舌や口元の筋肉に問題がある場合は原因除去のため筋機能訓練を治療前に行います。これは治療後の後戻りの予防にもなります。より大きな歯の移動が必要なときは矯正用インプラント(図6)を併用することあります。

※以下の写真は治療例です(治療期間30か月)。口元の突出感が強いため、矯正用インプラントを併用しました。レントゲンの比較で口元が大きく変化したことがわかります。このケースではこのような結果になりましたが、元々の骨格や歯の大きさなど条件が様々なため、皆が同じ治療結果になるとは限りません。

図5 マルチブラケット装置

図6 矯正用インプラント

治療前 前方

治療前 側方

治療後 前方

治療後 側方

治療前(上)治療後(下)のレントゲン写真

不正咬合の種類(7)上下顎前突

Q:上下顎前突(じょうがくぜんとつ)とは、どのような歯並びの状態のことでしょうか?

言葉通り、上の顎も下の顎も両方突出している状態のことをいいます。又、顎骨自体が突出していなくても上下の前歯が突出している場合も上下顎前突に分類されます(正確には上下顎歯槽前突 図1,2)。

口元が突出した顔貌のため、患者さんの中には「口ゴボ(くちごぼ)」と表現される方もいらっしゃいます。

上下顎の関係では上顎前突や下顎前突だが、前歯が上下とも突出している場合はⅡ級の上下顎前突(図3)、Ⅲ級の上下顎前突(図4)といった言い方をする場合もあります。

図1 上下顎前突の骨格

図2上下顎前突の口腔内

※軽度の叢生はあるが、噛み合わせに問題はない

図3 Ⅱ級の上下顎前突 骨格

図4 Ⅲ級の上下顎前突 骨格

Q:上下顎前突をそのままにしておくとどのような弊害がありますか?

上下顎前突には機能的な問題はありません。見た目が気になるかどうかだけで、強いて弊害をあげるなら、歯が前に出ているため口が閉じにくいことです。

Q:上下顎前突の原因は何ですか?

頭蓋骨に対して上下顎骨が前方に位置しているのが上下顎前突の骨格的な特徴ですが、これは遺伝が主な要因です。白色人種ではその割合が少なく黒色人種では多く、黄色人種はその中間ぐらいの割合でみられます。

上下の前歯が出ている上下顎歯槽前突は、歯の大きさに対して顎が小さく、デコボコに並ぶ代わりに前方に倒れて並んでいる状態ですので、これも歯の大きさ、顎の大きさといった先天的、遺伝的な原因が強く関与します。

ただ、デコボコに並ぶか前方に倒れるかは、その人の舌の力(舌圧)や癖、口を閉じる力(口輪筋)や口呼吸の有無なども関係するので、後天的な要素も原因になります。

Q:上下顎前突の治療の開始時期はいつがいいでしょうか?

永久歯がすべて生え揃い、顎骨が大きくなるのは中学生頃です。それまでは噛み合わせが完成しないため、治療は開始しない方が賢明です。

ただし、上下顎前突の原因になる舌の癖、口呼吸などがある場合は、小学生以下の成長中にこれらの習慣を改善することで、多少ですが症状の悪化を予防できます。顎骨の成長が終了に近づき永久歯がすべて生えた状態で、口元の突出感が気になるようなら抜歯を行い治療開始となります。

Q:どのような治療を行いますか?

上下の前歯を後ろに下げたいため、犬歯の後ろの小臼歯を4本抜歯してマルチブラケット装置(図5)で治療を行います。親知らずを抜歯するとさらに後退量が増えるので治療前に抜歯することもあります。舌や口元の筋肉に問題がある場合は原因除去のため筋機能訓練を治療前に行います。これは治療後の後戻りの予防にもなります。より大きな歯の移動が必要なときは矯正用インプラント(図6)を併用することあります。

※以下の写真は治療例です(治療期間30か月)。口元の突出感が強いため、矯正用インプラントを併用しました。レントゲンの比較で口元が大きく変化したことがわかります。このケースではこのような結果になりましたが、元々の骨格や歯の大きさなど条件が様々なため、皆が同じ治療結果になるとは限りません。

図5 マルチブラケット装置

図6 矯正用インプラント

治療前 前方

治療前 側方

治療後 前方

治療後 側方

治療前(上)治療後(下)のレントゲン写真

不正咬合の種類(6)空隙歯列・正中離開

Q:空隙歯列(くうげきしれつ)とは、どのような歯並びの状態のことでしょうか?

アゴの大きさに対して歯の大きさが小さいと歯と歯の間に隙間ができます。隙間のある歯並び(すきっぱ)のことを空隙歯列といいます。特に上の前歯の中心に隙間がある場合は正中離開(せいちゅうりかい)といいますが、空隙歯列の一種です(図1,2)。

図1空隙歯列 いろいろな部位に隙間がある

図2正中離開 隙間は真ん中のみ

Q:空隙歯列をそのままにしておくとどのような弊害がありますか?

見た目が悪い以外の弊害としては①発音への影響②食べ物が隙間からはみ出て咀嚼しにくい③食べ物が詰まりやすく歯茎に傷が付きやすくなる、などがあげられます。

Q:空隙歯列の原因は何ですか?

顎の大きさに対して歯が小さいことが原因ですので、遺伝的な要素が関係します。顎が大きい人、元々歯の本数が少ない人や、歯の大きさが小さすぎる矮小歯がある人は隙間ができやすくなります。

正中離開は「上唇小帯」という唇と歯茎をつなぐ部分の位置や大きさが原因のことがあります(図3,4)。また、舌が大きすぎる人や舌の癖によって歯が押されること(図5)、下の唇を頻繁に噛む癖(咬唇癖)も上顎前歯に隙間ができる原因のひとつです。この場合は癖が治ると症状が改善されることもあります。

図3下顎前歯2歯の先天欠如

図4上顎側切歯の矮小歯と上唇小帯低位付着

図5舌癖が原因の空隙歯列

上下の歯列に隙間があるだけでなく上顎前突と開咬の症状が見られる

高齢者や歯周病が進行すると、歯を支える骨や歯茎が弱くなり噛む力や舌の力に負けて歯が外側に倒れることで隙間ができることがあります。また、噛む力(咬合力)や歯ぎしりが強い人も同様の症状が出ることがあります(図6)。

図6咬合力が原因と思われる空隙歯列

過蓋咬合(噛み合わせが深い)で、前歯がすり減っており歯茎の退縮(歯茎が減った状態)がみられる

Q:空隙歯列の治療の開始時期はいつがいいでしょうか?

原因になる癖がある場合は、成長期のお子さんでもすぐに始めた方が将来さらに悪くなることを防げるためいいと思います。ただし、成長期は顎が発達し、噛み合わせの変化があるため、この時期だけで治療が完了することはありません。すべての隙間を閉じるにはすべての永久歯が生え揃う中学生以降が本格的な治療の開始時期になります。

Q:どのような治療を行いますか?

基本的にはマルチブラケット装置かマウスピース型矯正装置を使用して治療を行いますが、その前に改善可能な原因を取り除きます。舌や唇の癖のある人は筋機能訓練等を行っていただき、歯周病がある場合は矯正治療前に一般歯科での歯周病治療が必要になります。上唇小帯の位置が悪い方は、すべてではありませんが切除する場合もあります。

歯の本数が足りない場合はその隙間に将来的にインプラントやブリッジなどの「補綴処置」を行うのか、上下のかみ合わせも考慮しながらどうやってすべての歯を噛み合わせるかを検討する必要があり、場合によっては上下の歯の本数を合わせるために歯を抜く場合もあります(図8,9)。

図8 治療前

下顎前歯の欠損

図9 治療後

上顎の小臼歯2本を抜歯して下顎と同じ本数にして治療

矮小歯の場合は、将来その歯をそのまま使うか、通常の形の差し歯などに作り変えるかを治療開始前に決定する必要があります(図10,11)。

図10 治療前

上顎側切歯の矮小歯

図11 治療後

側切歯はレジン修復により形態修正した

Q:治療後に隙間ができることがありますか?

すべての不正咬合に共通することですが、治療後にしっかり保定しないと歯は動こうとします。舌の癖や歯周病などの原因が改善されていない場合は、隙間ができやすい傾向にあるため注意が必要です。咬合力が強い方や舌が大きいなど改善ができない特徴がある方は、残念ながらしっかり保定してもわずかに隙間ができることがあります。空隙歯列は、他の不正咬合に比べて元に戻りやすい傾向があるため通常の保定装置に加えて図のような固定式のリテーナーを使用するようにしています(図12,13)。

図12 治療前

前歯部に空隙あり

図13 固定式のリテーナー