Archive for the ‘矯正歯科’ tag

虫歯発生のメカニズム

新年明けましておめでとうございます。

今年のニュースレターでは、数回にわたって、矯正治療中に注意したい虫歯、歯周病(歯肉炎)についてお話をしていきたいと思います。

みなさん、なぜ虫歯になるのか?

どうして歯磨きの習慣が大切なのか?

ということすでにご存知だと思いますが、これを機会にもう一度確認していただければと思います。

よく、子供向けの絵本などで、歯の上にのった虫歯菌が虫歯をつくっている図を見たことがあると思いますが、実際にむしば菌は飲食物の中の糖分を摂取、分解して酸を出します。

この酸により歯が溶かされ虫歯になるわけですが、そもそも虫歯菌はどこにいるのかご存知でしょうか?

虫歯菌はプラーク(歯垢)のなかに存在します。

プラークとは、食べものの残りカスが歯の表面につき、細菌が繁殖したもので、白くねばねばしています。食後、8時間程度でプラークができるといわれ、プラーク1mgのなかには、およそ300種類1億個もの細菌が存在しています。

食後、口の中はミュータンス菌(虫歯菌)や、乳酸菌などのはたらきで酸性になり、歯のカルシウムを溶かし始めます。

歯のカルシウムが溶け出ることを脱灰といいますが、ごく表面だけ脱灰が起こった場合や短時間だけ脱灰が起きたときに、プラークがすぐに取り除かれれば、歯は唾液による酸の緩衝作用(酸性を中性に近づける作用)や、唾液に含まれる、カルシウムやリン酸により、脱灰された歯を修復(再石灰化)することもあります。

しかし、プラークが長期間ついたままだったり、歯の奥深くまで脱灰が進んだ場合には、この自然修復作用が妨げられ、歯の脱灰が元に戻らないところまで進んでしまうと、歯に穴があいて虫歯(う触)になります。

虫歯により崩壊した歯質は、自然に回復することはありませんので、虫歯の穴を埋めて修復する歯科治療が必要になります。

つまり、虫歯は歯質、細菌、食べ物の3つの要素に時間の経過が加わってできるわけですね。

==埼玉県川口市の清村矯正歯科オフィシャルサイト==

www.2-koo.com

矯正治療に関するアンケートの結果③

矯正治療に関するアンケートの結果報告、今回が最後になります。

前回は矯正治療中の痛みについてのお話でしたが、今回は矯正治療中の食事、歯磨き、装置のトラブルについて報告したいと思います。

Q6. 食事について

①食事をする速度は治療前に比べて

・あまり変わらない(治療1年未満:63% 1~2年:66% 2年以上: 70%)

・早くなった(治療1年未満:3% 1~2年:8% 2年以上:8%)

・遅くなった(治療1年未満:34% 1~2年:26% 2年以上:22%)

②体重に変動はありましたか?

・あまり変わらない:84%

・減った:11% ・増えた:5%

治療を始める前に心配する方が多い食事についてですが、

食べる速度については半数以上の方が以前とあまり差がないという結果になりました。

また、治療期間が経過するにつれて、慣れてくる傾向がみられます。

早くなった方もいますが、これは咬むのが面倒で飲み込んでいるのではないかと推測されます。

食事が摂りづらくなって、体重が減ってしまったという方は意外と少なく、

ほとんどの方があまり変わらないという結果でした。

以前ある患者さんが「食後に歯磨きするのが面倒なので、間食をしなくなってダイエットが出来て良かった」

という話を聞いたことがあります。

体重の増減と矯正治療に因果関係があるかどうかはよくわかりませんね。

③装置を付けてから食べなくなったもの、よく食べるようになったものはありますか?

・はい:51% ・いいえ:49%

矯正治療中、装置が壊れないように食べ物に注意するように指示を出していますが、

半数の人は治療前と変わらない食生活をしているということがわかりました(笑)。

あまり注意を払わなくてもトラブルが無いという方は、

これまで通りのお食事をしても構わないということですね。

Q7. Q6-③で≪はい≫にチェックをされた方にお伺いします。

・食べなくなったものは?

ガム、せんべい、カレー、キャラメル、りんごなど

・よく食べるになったものは?

麺類(うどん、パスタなど)、とうふ、

ヨーグルト、ゼリーなど

食べなくなったものは、せんべいやりんごなど、固くて装置が壊れやすい食べ物と、

装置にくっつきやすいガム、キャラメルなどで、事前に注意しているものがほとんどでした。

カレーを食べなくなった人の理由は、装置に引っ掛ける透明なゴム(モジュール、パワーチェーンなど)が変色するのが嫌だからだと思われます。

よく食べるようになったものには、麺類やとうふなど、あまり咬まずに食べられるものが挙げられていました。

Q8. 歯磨きについて

① 歯磨きは

・毎食後:50% ・朝と夜:46% 朝だけ:1% 夜だけ:3%

② 1回の歯磨きの平均時間は?

・3分以内:29% ・3~5分:46% ・5~10分:18% ・10分以上:7%

歯磨きの回数は、毎食後と朝夜だけという人が半々でした。

皆さんお仕事や勉強で忙しいので、なかなかお昼に歯磨きの時間が取れないのはよくわかります。

でも、虫歯や歯周病になるリスクを考えると、基本は毎食後です!

短い時間でもいいのでお昼も磨く習慣をぜひ付けてください!

少数ですが、夜しか磨かない人は・・・かなり心配です。

平均時間は3~5分という人がもっとも多く、これも忙しいので仕方が無いのかと思います。

しっかり磨けていればこれぐらいの時間でも十分ですが、

朝や昼に時間の取れない方は、夜は手鏡を見ながら10分以上じっくりと

時間をかけて磨いてみてはどうでしょうか?

はじめはなにもつけずに磨いて、2度目に歯磨き粉をつけて仕上げるといいと思いますよ。

Q9. 装置のトラブルについて

装置が取れたことはありますか?

・はい:78% ・いいえ:22%

Q10.

① 装置がとれたのは

・1回だけ:33% ・2~4回:61% ・5回以上:6%

② いつとれましたか?

・食事のとき:45% ・運動しているとき:4% ・いつとれたかわからない:48% ・その他:3%

できれば起きてほしくないトラブルが装置(ブラケット)の脱離です。

ブラケットが外れると治療が遅れる原因にもなりますし、来院回数も増えてしまうので、

私も出来るだけ外れないように工夫をしているのですが、

どうしても起こってしまいます(約8割の人が経験あり)。

いつ取れたかわからない人が48%、食事中に取れた人が45%でした。

原因として考えられるのが、①もともとの咬み合せ、歯が生えている位置の問題②食事のとり方です。

①については仕方ないですし、治療が進み、歯が並んでくると問題が解決します。

②については、皆さんが気をつけて下されば回避できることですので、

当医院としては、今後もっと的確な食事に関するアドバイスをして、

ブラケットの脱離を減らしていきたいと考えています。

取れた原因の食べ物は色々ありましたが、少し硬い食べ物が多かったようです。

下記の結果を参考にして今後の食事の際は注意してみてください。

・食事中とれた方は何を食べていてとれましたか?

肉、揚げ物(鳥のから揚げなど)、せんべい、パン、ピーナッツ、カリカリ梅、パン、野菜スティック、キャベツ、メントス、チョコなど

今回で(マルチブラケット装置による)矯正治療中の方へのアンケート結果の報告は終了です。

現在治療中の方や、これから矯正治療を始めるかどうか検討中の皆様の参考になれば幸いです。

治療に関する不安や、わからないことがありましたら、

いつでも遠慮なく清村矯正歯科スタッフにお尋ね下さい。

いろいろ不自由なことがあると思いますが、これからも一日も早く治療が終わるようがんばっていきましょう!

(記:院長)

==埼玉県川口市の清村矯正歯科オフィシャルサイト==

www.2-koo.com

矯正治療に関するアンケートの結果②

前回に引き続き、3医院合同で行った矯正治療に関するアンケート結果についてご報告したいと思います。

治療を開始する前の相談のとき、

「痛みはありますか?」

「どれぐらい痛いですか?」

といった質問をよく受けます。

これまで治療をされた方から伺ったことを参考にお答えしているのですが、

個人差があることですので、なかなかはっきりとした答えになっていないところもあると、常々感じていました。

このアンケートを結果を参考にしていただければと思います。

Q1 年齢は?

10~15歳:20%

16~20歳:18%

21~25歳:20%

26~30歳:19%

31~40歳:19%

40歳~ :4%

今回、アンケートにご協力いただいた患者様の年齢層ですが、

マルチブラケット装置(写真1)での治療中に限定したためこのような結果になりました。

他の装置を使用している人を含めると、もう少し若年者(10歳代)の割合が増えたと思います。

(写真1)マルチブラケット装置

Q2 治療期間は?

1年未満:31%

1~2年:33%

2年以上:30%

マルチブラケット装置の平均治療期間は2年半ぐらいですので、

対象とした人の治療期間のばらつきはありません。

治療がすでに終わった人も含まれていますが、ほとんどが現在治療中の人の感想です。

Q3-1 歯が動くときの痛みを経験したことがありますか?

はい:93%

いいえ:7%

Q3-2 唇や頬などに装置が当たって、痛みを感じたことがありますか?

はい:90%

いいえ:10%

約9割の人がなんらかの痛みを感じているようです。

これを年代別にみるといずれも10代が一番痛みを感じにくく、

歯が動く痛みは20 代が一番多く、30代以降は減少傾向にある一方、

粘膜などにあたる痛みは年齢が上がるにつれて増加傾向が認められました。

Q4-1 装置を付けてから何日ぐらい痛かったですか?

1日:8% 2~3日:58%

4~5日:23% 5日以上:11%

どの年代でも2~3日が最も多く、21~25歳代では、5日以上痛い人

の割合が少し多くなっていました。

Q4-2 もっとも痛かったのは何日目ですか?

当日:22% 翌日:69%

翌々日:8% その他: 1%

Q4-3 どのようなときに痛かったですか?

食事のとき:59%

歯をかみ締めた時:16%

常に:20% その他: 5%

やはり、治療をした翌日が痛いという人が年齢に関係なく、もっとも多かったようです。

痛みを感じやすいのは、歯に力が加わる食事の時が一番でした。

「常に痛い」という人の割合が思ったより多いのですが、

当医院の集計では5%以下でしたので、ご安心下さい。

ひょっとしたら装置の種類の違いが影響しているのかもしれません。

その他の中には「装置で頬に傷が出来たとき」「装置をはずしたとき」などがありました。

Q4-4 これまでの治療でもっとも痛かったのはいつですか?

はじめて装置が付いたとき:64%

ワイヤーを新しく交換した時:31%

セパレーション:2%

その他: 3%

Q4-5 言葉で表すとどんな痛みですか?

ズキズキ:45% ジンジン:42%

シクシク:9% その他: 4%

もっとも痛いと感じたのは、「はじめて装置をつけた時」でした。

はじめは誰でも慣れないので、当然といえば当然ですが予想通りの結果でした。

マルチブラケット装置の治療では、治療が進むにつれて、

徐々にワイヤーのサイズが太くなっていきますので、そのときに痛みがあることも納得できます。

セパレーションというのは、奥歯にバンド(銀歯のようなワッカ)をつけるために歯の間に入れる輪ゴムのことです。

Q4-5の質問は痛みの感覚を教えていただきたくて考えた設問だったのですが、

私は「ジンジン」「シクシク」が多いと予想していたので「ズキズキ」が一番だったのは意外でした。

その他には「ジワー」「ズーン」「あ゛~」などがありました。

Q5 痛みには慣れましたか?

はい:91% いいえ:9%

Q5-1 痛みに慣れるのにどれくらい期間がかかりましたか?

1週間以内:50% 2~3週間ぐらい:35% 1ヶ月ぐらい:9%

2~3ヶ月ぐらい:3% 4ヶ月以上:3%

ほとんどの方が装置をつけて、1ヶ月以内には痛みに慣れることがわかりました。

年代別に見ると、年齢が上がるほど慣れるのに時間がかかる傾向があります。

また、10代の方は全員が3週間以内に装置になれているという結果になりました。

(写真2)リリーフワックスをつけたところ

今 回の結果は、大体これまでに患者さんから伺っていた話と同じで、予想通りという感想です。

「矯正すると痛いですか?」という質問に対しては「個人差が大き いです。

痛くない人もいますが、大抵は痛いです。

ただし、ほとんどの人は1ヶ月以内に慣れます」と答えるのが妥当だと再認識しました。

歯が動いて痛いときは、歯に力が加わらないように「なるべくやわらかいものを食べる」

歯茎の血行をよくするために「ぬるま湯を口に含む」「ハブラシで歯茎をマッサージする」ことで、

一時的に痛みが緩和します。

夜眠れない程の痛みがある方(めったにいませんが)は、我慢せず市販の痛み止め薬(鎮痛剤)を飲んで下さい。

唇や頬に装置が当たる場合は、お配りしている「リリーフワックス」(写真2)をブラケットに付けていただくといいと思いますが、

2ヶ月以上経っても痛みが続く場合はレジン(プラスティックのようなもの)でカバーすることで対応していますので、遠慮なくご相談下さい。

痛みに慣れるまではいろいろ大変だと思いますが、皆さんがんばって治療を続けてください!

不正咬合 まとめ①

みなさん。こんちには!株式会社Value Linkの野々村太郎です。

これまで6回にわたってインタビューを行ってきた「もっと知りたい矯正治療」ですが、今回はこれまでの総括をお願いしたいと思います。

これまで、不正咬合の種類と、その原因と治療法についてお話しました。不正咬合にはいろいろな種類がありますが、治療を開始する前に、どのような要因によって今の症状になっているかを見極めることが、治療を行う上でとても重要です。

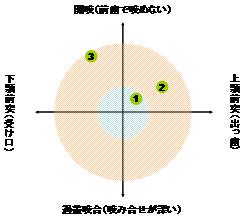

下の図を見てください。横軸は前後の咬み合せのズレ、縦軸は上下のズレを表していて、中心の青い丸の部分は比較的問題が少なく、外に行くほど問題が大きいことを示しています。

オレンジの丸より外は外科手術が必要なほど大きな問題があるということになります。

写真のケースを図に当てはめると症例1は多少デコボコがあり、上の前歯が少し出ていますが、骨格的な問題は少ない比較的簡単なケース。

(症例1)

症例2は、下のアゴが小さいために前歯の突出度が大きくやや難しいケース。

(症例2)

症例3は上下の歯がかみ合っておらず(開咬)機能的な問題が疑われ、骨格的には受け口の傾向もあるかなり難しいケースにそれぞれ分類できます。

(症例3)

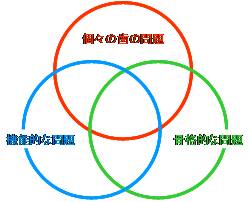

また、ほとんどの不正咬合の原因は1つではなく、いくつかの要因によって成り立っています。

実際には前後、上下のズレ以外に左右のズレ(骨格的な問題)、デコボコの量や前歯の突出度(個々の歯の問題)、舌やアゴの動きなど(機能的な問題)の有無も考慮する必要があります。

いろいろな要因が重なればそれだけ治療は難しくなる傾向にあります。見た目がそれほどひどくなくても、治療期間がかかる難しいケースなどは、機能的な要因が強い場合によく見られます。抜歯をするかしないかの判断もこの3つの要因の重篤度を総合的に判断して決定しています。

(次回に続く)

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

不正咬合 まとめ②

みなさん。こんちには!

株式会社Value Linkの野々村太郎です。

前回に続いて「もっと知りたい矯正治療」のこれまでの総括をお願いしたいと思います。

これまで、不正咬合の種類と、その原因と治療法についてお話しました。今までの話、特に成長期のお子様の治療について3つのポイントを挙げると、

1つ目は「子供の矯正治療は、今現在、気になる症状だけを治すのではなく、永久歯がすべて生えかわった時に正しい咬み合せになることを目標にする」ということです。

たとえば、前歯が少しデコボコしているのを治すのは比較的簡単ですが、その原因は歯とアゴの大きさのアンバランスです。このアンバランスを治さなければ永 久歯が生え揃ったときには、またでこぼこになったり、咬み合せに不調が出たりします。

受け口は、下アゴが身長の伸びる思春期に大きく成長しますので一度治っても、また悪くなる可能性があります。このような成長による変化を予測して、治療計画を立てることが重要になります。

2つ目は「治療開始時期と治療方針、装置の種類は人によって違う」ということです。「同じクラスの子はもうブラケットを付けているのに、うちの子はまだつけなくていいんですか?」というご質問をよく伺います。

矯正治療は歯の生え変わりや、アゴの発育状態、その人の症状などを考慮して、治療の開始時期を決める必要がありますので、一概に「何年生になったら始める」というわけにはいきません。

「○○ちゃんは取り外しのできる装置で治していましたが、うちの子もそれでやってください。」というような話もよく伺いますが、残念ながら不正咬合を治療する装置はその人の症状によって選択されるべきものです。ご要望にはお答えしたいのですが、出来る場合と出来ない場合があります。

1人1人の症状を引き起こしている原因は1つではありません。矯正治療を成功させるには、複雑に絡み合った不正咬合の原因を正確に診断し、最適な時期に適切な装置を選択することが必要です。

3つ目は、「骨格的な問題や機能的な問題は早期の治療のほうが良い」ということです。

混合歯列期の成長を利用することで、将来、手術しなければいけない骨格的な原因による不正咬合を防ぐことができたり、歯並びに悪影響のある癖を治すこと大人になってからの矯正治療を簡単にすることが出来ます。永久歯が生え揃うのを待ってから治療を始めたほうが、トータルの治療期間は短くてすみますが、それでは現在の症状がどんどん悪くなってしまい、ブラケットを付けた本格的な治療が大変になることもあります。

以上で、「もっと知りたい矯正治療(2)不正咬合の種類とその原因、治療方法」は終了です。

次回からはまた新しいテーマで矯正治療についてお話を伺って生きたいと思いますのでよろしくお願いします。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

学校保健委員会

3年前から、川口市立柳崎小学校の学校歯科医を他の2人の先生と一緒に担当していて、春と秋の2回歯科検診を行っています。

今年はこの検診とは別に学校保健委員会に出席して、歯並びについて講演を行ってきました。

学校保健委員会とは、私もあまり知らなかったのですが、小学校のPTA行事の一つで、年に2回健康に関する意識や知識を高めるために行われている委員会で、5、6年生の保健委員の児童と、保護者の方、学校の先生方が集まっていろいろな話を聞いたり、児童たちが健康について調べたことを発表したりする会です。

今回のテーマは「歯の健康」ということでしたので、まず、養護の先生から4月に行った歯科検診の結果について報告があり、次に、児童たちが歯にちなんだクイズを発表しました。

最後に学校歯科医の講演ということでしたが、一般の歯科医院の先生の場合は、歯磨きや虫歯の成り立ちなどのお話をされていたようなのですが、私は矯正専門医ですので、養護教諭の先生から「歯並びについて話してほしい」とご要望があり、「良い咬み合せ、歯並びになるには? 矯正治療はいつからはじめればいい?」という題目でお話をさせていただきました。

小学校の会議室に子供と大人合わせて60名余りの参加者でしたが、時間が短いこともあり、どこまで理解していただけたか少し不安です。

大学ではよく学生や先生たち相手に講義をやっていましたが、小学生にわかってもらえるように説明するのはなかなか難しいと感じました。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

歯の健康フェスティバル

6月4日は「ムシ歯の日」ということで、これにちなんで6月4日から10日は「歯の衛生週間」になっています。

この時期は各地域の歯科医師会が中心になって様々な「歯の健康」に関するイベントを行っています。

今年は私も川口歯科医師会主催の「歯の健康フェスティバル」に参加してきました。

2年前にもお手伝いさせていただいたのですが、当日は数日振りの晴天のせいか、例年よりはやや来場者が少なかったようですが、それでも1000人前後の方が会場に訪れたようです。

はじめに80歳で20本の歯を残している高齢者(8020達成者)と歯の健康ポスターコンクールの表彰式が行われました。

会場には衛生士による「ブラッシング指導コーナー」、特別なな器具を利用した「口臭測定コーナー」、歯型をとる材料を使った「指型石膏模型作製コーナー」など、例年通り歯科に関連した様々なブースが設営されていましたが、今回の私の担当は「乳歯のフッ素塗布体験」コーナーでした。

このブースは、まだ歯磨きやうがいが出来ない乳幼児の歯に歯ブラシを使ってドクターが「フッ素ジェル」塗ってあげるコーナーです。3歳前後のお子さんたちが相手ですので、怖がって泣いたり、口をなかなか開けてくれなかったり、ちょっと大変な仕事でした。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

不正咬合の種類について(10)

矯正治療をもっと知りたい vol.11

不正咬合の種類について 交叉咬合・埋伏歯

N:私自身、あまり自分の歯の本数を気にしたことがありませんが、気付かないという方もいらっしゃるのではないですか?

K:子供のパノラマレントゲンを取ることはほとんど無いので、見落としてしまっている場合があるのでしょう。

N:なるほど、そういうこともあるのですね。なかなか永久歯が生えてこなくて心配なら、矯正歯科の先生に診てもらったほうが安心ですね。

これまで5回に分けていろいろな不正咬合について伺ってきましたが、これ以外にも種類がありますか?

K:そうですね、交差咬合に似ているのでが、上下の歯がすれ違いに噛んでいる鋏状咬合とか、叢生とは逆に歯の大きさに比べてアゴが大きいために起こる空隙歯列や正中離開、いわゆる「すきっぱ」などがあります。

N:不正咬合といってもほんとにいろいろな種類があるんですね。清村先生、今回もありがとうございました。

K:ありがとうございました。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

不正咬合の種類について(6)

矯正治療をもっと知りたい vol.7

不正咬合の種類について 過蓋咬合・開咬

口呼吸が開咬を引き起こす原因のひとつ

開咬では、前歯で麺類や野菜などが噛めないので、奥歯だけ他の歯に比べてダメージを受けやすくなります。又、上下の前歯が触れないので発音にも悪い影響を与えます。

N:では、過蓋咬合と開咬になる原因は何ですか?

K:過蓋咬合になる原因は、先天的な骨格や筋肉に由来することが多いようです。よく美容室などで顔の形を卵形、逆三角形などに分類していますが、この咬み合せの方は咬筋というアゴの筋肉が発達していて、エラや頬骨が横に張ったホームベース型の顔つきの人に多く見られます。

後天的な原因は奥歯が虫歯や歯周病で早くに抜けたり、抜いたりすることで起こりやすくなります。開咬になる原因も、先天的な骨格や筋肉に由来することがあり、先ほどの顔の形でいうと面長の人はなりやすい傾向があります。また、子供の頃からの癖が原因で後天的な理由で開咬になる方もみられます。

N:具体的にはどのような癖ですか?

K:指しゃぶりや舌や唇に関する癖です。上下の歯の間にいつも舌を突き出す

癖のことを「舌突出癖」といい、これが開咬の直接的な原因になります。また、花粉症などの鼻疾患で口呼吸が癖になるといつも口がポカンと開いてしまい唇の筋肉が弱くなり、さらに、口から空気を吸おうとするので、舌が正常な位置より下にいくようになります(低位舌)。この唇と舌の影響で正しく食べ物を噛んだり飲み込んだりすることができなくなり(異常嚥下癖)、次第に開咬に変化していくケースがよく見られます。

N:なるほど。やはり癖が歯並びに影響するのですね。それではどのようにして治療をするのですか?

K:「過蓋咬合」の場合、成長期を理由した骨格的なアプローチとして、バイトプレート(写真③)、バイオネーター、ヘッドギアなどを使用します。このような装置はまだ成長が残っていて永久歯がすべて生え揃っていない方に有効です。また、歯の移動によるアプローチとして上の前歯4本のみにブラケットを装着してユーティリティアーチ(写真④)というワイヤーを使った治療をします。

(写真③)

(写真④)

開咬の場合、舌癖を治すためにMFT(筋機能訓練)を行い、習癖除去装置(写真⑤)などを使います。

(写真⑤)

ただし、一度ついてしまった癖を治すのは簡単ではありませんので、毎日気をつけて地道に治す努力が必要になります。癖が治らないとせっかく治っても元に戻ってしまうことが多いのが開咬の特徴です。

また、骨格的な問題の改善のためにヘッドギア、トランスパラタルアーチ(写真⑥)などを使います。これも、成長や癖の影響によって症状がひどくなるのを予防する目的で成長期のお子さんによく使用します。

(写真⑥)

大人の場合、マルチループ(写真⑦)という複雑なワイヤーと上下のワイヤーに輪ゴムを掛ける方法や、臼歯を圧下するために矯正用インプラントを利用したりすることもあります。

(写真⑦)

N:治療は、子供のときからすべきですか?

K:過蓋咬合の場合、上下の歯が強く当たるので、歯が磨り減り易く、そのままにしておくと更に噛み合わせが深くなります。また、顎関節への影響を考えると下アゴが大きく成長する思春期前に治しておかないと顎関節症がひどくなる可能性があります。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

不正咬合の種類について(5)

矯正治療をもっと知りたい vol.6

正咬合の種類について 過蓋咬合・開咬

こんにちは。Value Linkの野々村太郎です。連載でお送りしている「清村先生へインタビュー」今回は「過蓋咬合(かがいこうごう)」と「開咬(かいこう)」について聞いてみたいと思います。

野々村(以下N):今回は「過蓋咬合」と「開咬」について教えて下さい。宜しくお願い致します。

清村先生(以下K):宜しくお願いします。

N:まず、「過蓋咬合」と「開咬」とは、どのような状態なのか教えていただけますか?

K:はい。前回、前々回と「出っ歯」や「受け口」についてお話ししましたが、これらは上下のアゴ、前歯の位置関係が前後にズレた状態です。「過蓋咬合」と「開咬」は、この位置関係が上下にズレた状態の不正咬合です。

過蓋咬合は下の歯が見えないほど、上の歯が覆いかぶさっている深い咬み合せです。

逆に開咬は、奥歯は噛み合っているのに前歯が噛み合わない浅い咬み合せです。

N:そのような歯並びの場合どのような弊害がありますか?

K:過蓋咬合の場合下の歯が、上の歯ではなく上アゴの歯ぐきと噛んでいるので、歯や歯ぐきを痛めたり、下アゴの動きが制限されて、関節に力がかかりすぎて顎関節症を招いたりすることがあります。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで