Archive for the ‘不正咬合’ tag

不正咬合 まとめ②

みなさん。こんちには!

株式会社Value Linkの野々村太郎です。

前回に続いて「もっと知りたい矯正治療」のこれまでの総括をお願いしたいと思います。

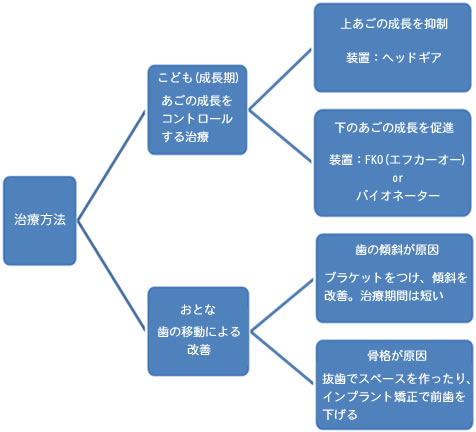

これまで、不正咬合の種類と、その原因と治療法についてお話しました。今までの話、特に成長期のお子様の治療について3つのポイントを挙げると、

1つ目は「子供の矯正治療は、今現在、気になる症状だけを治すのではなく、永久歯がすべて生えかわった時に正しい咬み合せになることを目標にする」ということです。

たとえば、前歯が少しデコボコしているのを治すのは比較的簡単ですが、その原因は歯とアゴの大きさのアンバランスです。このアンバランスを治さなければ永 久歯が生え揃ったときには、またでこぼこになったり、咬み合せに不調が出たりします。

受け口は、下アゴが身長の伸びる思春期に大きく成長しますので一度治っても、また悪くなる可能性があります。このような成長による変化を予測して、治療計画を立てることが重要になります。

2つ目は「治療開始時期と治療方針、装置の種類は人によって違う」ということです。「同じクラスの子はもうブラケットを付けているのに、うちの子はまだつけなくていいんですか?」というご質問をよく伺います。

矯正治療は歯の生え変わりや、アゴの発育状態、その人の症状などを考慮して、治療の開始時期を決める必要がありますので、一概に「何年生になったら始める」というわけにはいきません。

「○○ちゃんは取り外しのできる装置で治していましたが、うちの子もそれでやってください。」というような話もよく伺いますが、残念ながら不正咬合を治療する装置はその人の症状によって選択されるべきものです。ご要望にはお答えしたいのですが、出来る場合と出来ない場合があります。

1人1人の症状を引き起こしている原因は1つではありません。矯正治療を成功させるには、複雑に絡み合った不正咬合の原因を正確に診断し、最適な時期に適切な装置を選択することが必要です。

3つ目は、「骨格的な問題や機能的な問題は早期の治療のほうが良い」ということです。

混合歯列期の成長を利用することで、将来、手術しなければいけない骨格的な原因による不正咬合を防ぐことができたり、歯並びに悪影響のある癖を治すこと大人になってからの矯正治療を簡単にすることが出来ます。永久歯が生え揃うのを待ってから治療を始めたほうが、トータルの治療期間は短くてすみますが、それでは現在の症状がどんどん悪くなってしまい、ブラケットを付けた本格的な治療が大変になることもあります。

以上で、「もっと知りたい矯正治療(2)不正咬合の種類とその原因、治療方法」は終了です。

次回からはまた新しいテーマで矯正治療についてお話を伺って生きたいと思いますのでよろしくお願いします。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

学校保健委員会

3年前から、川口市立柳崎小学校の学校歯科医を他の2人の先生と一緒に担当していて、春と秋の2回歯科検診を行っています。

今年はこの検診とは別に学校保健委員会に出席して、歯並びについて講演を行ってきました。

学校保健委員会とは、私もあまり知らなかったのですが、小学校のPTA行事の一つで、年に2回健康に関する意識や知識を高めるために行われている委員会で、5、6年生の保健委員の児童と、保護者の方、学校の先生方が集まっていろいろな話を聞いたり、児童たちが健康について調べたことを発表したりする会です。

今回のテーマは「歯の健康」ということでしたので、まず、養護の先生から4月に行った歯科検診の結果について報告があり、次に、児童たちが歯にちなんだクイズを発表しました。

最後に学校歯科医の講演ということでしたが、一般の歯科医院の先生の場合は、歯磨きや虫歯の成り立ちなどのお話をされていたようなのですが、私は矯正専門医ですので、養護教諭の先生から「歯並びについて話してほしい」とご要望があり、「良い咬み合せ、歯並びになるには? 矯正治療はいつからはじめればいい?」という題目でお話をさせていただきました。

小学校の会議室に子供と大人合わせて60名余りの参加者でしたが、時間が短いこともあり、どこまで理解していただけたか少し不安です。

大学ではよく学生や先生たち相手に講義をやっていましたが、小学生にわかってもらえるように説明するのはなかなか難しいと感じました。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

歯の健康フェスティバル

6月4日は「ムシ歯の日」ということで、これにちなんで6月4日から10日は「歯の衛生週間」になっています。

この時期は各地域の歯科医師会が中心になって様々な「歯の健康」に関するイベントを行っています。

今年は私も川口歯科医師会主催の「歯の健康フェスティバル」に参加してきました。

2年前にもお手伝いさせていただいたのですが、当日は数日振りの晴天のせいか、例年よりはやや来場者が少なかったようですが、それでも1000人前後の方が会場に訪れたようです。

はじめに80歳で20本の歯を残している高齢者(8020達成者)と歯の健康ポスターコンクールの表彰式が行われました。

会場には衛生士による「ブラッシング指導コーナー」、特別なな器具を利用した「口臭測定コーナー」、歯型をとる材料を使った「指型石膏模型作製コーナー」など、例年通り歯科に関連した様々なブースが設営されていましたが、今回の私の担当は「乳歯のフッ素塗布体験」コーナーでした。

このブースは、まだ歯磨きやうがいが出来ない乳幼児の歯に歯ブラシを使ってドクターが「フッ素ジェル」塗ってあげるコーナーです。3歳前後のお子さんたちが相手ですので、怖がって泣いたり、口をなかなか開けてくれなかったり、ちょっと大変な仕事でした。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

不正咬合の種類について(10)

矯正治療をもっと知りたい vol.11

不正咬合の種類について 交叉咬合・埋伏歯

N:私自身、あまり自分の歯の本数を気にしたことがありませんが、気付かないという方もいらっしゃるのではないですか?

K:子供のパノラマレントゲンを取ることはほとんど無いので、見落としてしまっている場合があるのでしょう。

N:なるほど、そういうこともあるのですね。なかなか永久歯が生えてこなくて心配なら、矯正歯科の先生に診てもらったほうが安心ですね。

これまで5回に分けていろいろな不正咬合について伺ってきましたが、これ以外にも種類がありますか?

K:そうですね、交差咬合に似ているのでが、上下の歯がすれ違いに噛んでいる鋏状咬合とか、叢生とは逆に歯の大きさに比べてアゴが大きいために起こる空隙歯列や正中離開、いわゆる「すきっぱ」などがあります。

N:不正咬合といってもほんとにいろいろな種類があるんですね。清村先生、今回もありがとうございました。

K:ありがとうございました。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

不正咬合の種類について(6)

矯正治療をもっと知りたい vol.7

不正咬合の種類について 過蓋咬合・開咬

口呼吸が開咬を引き起こす原因のひとつ

開咬では、前歯で麺類や野菜などが噛めないので、奥歯だけ他の歯に比べてダメージを受けやすくなります。又、上下の前歯が触れないので発音にも悪い影響を与えます。

N:では、過蓋咬合と開咬になる原因は何ですか?

K:過蓋咬合になる原因は、先天的な骨格や筋肉に由来することが多いようです。よく美容室などで顔の形を卵形、逆三角形などに分類していますが、この咬み合せの方は咬筋というアゴの筋肉が発達していて、エラや頬骨が横に張ったホームベース型の顔つきの人に多く見られます。

後天的な原因は奥歯が虫歯や歯周病で早くに抜けたり、抜いたりすることで起こりやすくなります。開咬になる原因も、先天的な骨格や筋肉に由来することがあり、先ほどの顔の形でいうと面長の人はなりやすい傾向があります。また、子供の頃からの癖が原因で後天的な理由で開咬になる方もみられます。

N:具体的にはどのような癖ですか?

K:指しゃぶりや舌や唇に関する癖です。上下の歯の間にいつも舌を突き出す

癖のことを「舌突出癖」といい、これが開咬の直接的な原因になります。また、花粉症などの鼻疾患で口呼吸が癖になるといつも口がポカンと開いてしまい唇の筋肉が弱くなり、さらに、口から空気を吸おうとするので、舌が正常な位置より下にいくようになります(低位舌)。この唇と舌の影響で正しく食べ物を噛んだり飲み込んだりすることができなくなり(異常嚥下癖)、次第に開咬に変化していくケースがよく見られます。

N:なるほど。やはり癖が歯並びに影響するのですね。それではどのようにして治療をするのですか?

K:「過蓋咬合」の場合、成長期を理由した骨格的なアプローチとして、バイトプレート(写真③)、バイオネーター、ヘッドギアなどを使用します。このような装置はまだ成長が残っていて永久歯がすべて生え揃っていない方に有効です。また、歯の移動によるアプローチとして上の前歯4本のみにブラケットを装着してユーティリティアーチ(写真④)というワイヤーを使った治療をします。

(写真③)

(写真④)

開咬の場合、舌癖を治すためにMFT(筋機能訓練)を行い、習癖除去装置(写真⑤)などを使います。

(写真⑤)

ただし、一度ついてしまった癖を治すのは簡単ではありませんので、毎日気をつけて地道に治す努力が必要になります。癖が治らないとせっかく治っても元に戻ってしまうことが多いのが開咬の特徴です。

また、骨格的な問題の改善のためにヘッドギア、トランスパラタルアーチ(写真⑥)などを使います。これも、成長や癖の影響によって症状がひどくなるのを予防する目的で成長期のお子さんによく使用します。

(写真⑥)

大人の場合、マルチループ(写真⑦)という複雑なワイヤーと上下のワイヤーに輪ゴムを掛ける方法や、臼歯を圧下するために矯正用インプラントを利用したりすることもあります。

(写真⑦)

N:治療は、子供のときからすべきですか?

K:過蓋咬合の場合、上下の歯が強く当たるので、歯が磨り減り易く、そのままにしておくと更に噛み合わせが深くなります。また、顎関節への影響を考えると下アゴが大きく成長する思春期前に治しておかないと顎関節症がひどくなる可能性があります。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

不正咬合の種類について(5)

矯正治療をもっと知りたい vol.6

正咬合の種類について 過蓋咬合・開咬

こんにちは。Value Linkの野々村太郎です。連載でお送りしている「清村先生へインタビュー」今回は「過蓋咬合(かがいこうごう)」と「開咬(かいこう)」について聞いてみたいと思います。

野々村(以下N):今回は「過蓋咬合」と「開咬」について教えて下さい。宜しくお願い致します。

清村先生(以下K):宜しくお願いします。

N:まず、「過蓋咬合」と「開咬」とは、どのような状態なのか教えていただけますか?

K:はい。前回、前々回と「出っ歯」や「受け口」についてお話ししましたが、これらは上下のアゴ、前歯の位置関係が前後にズレた状態です。「過蓋咬合」と「開咬」は、この位置関係が上下にズレた状態の不正咬合です。

過蓋咬合は下の歯が見えないほど、上の歯が覆いかぶさっている深い咬み合せです。

逆に開咬は、奥歯は噛み合っているのに前歯が噛み合わない浅い咬み合せです。

N:そのような歯並びの場合どのような弊害がありますか?

K:過蓋咬合の場合下の歯が、上の歯ではなく上アゴの歯ぐきと噛んでいるので、歯や歯ぐきを痛めたり、下アゴの動きが制限されて、関節に力がかかりすぎて顎関節症を招いたりすることがあります。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

不正咬合の種類について(4)

矯正治療をもっと知りたい vol.5

不正咬合の種類について 上顎前突

皆さま、こんにちは。

株式会社Value Linkの野々村です。

今回は、出っ歯(上顎前突)について清村先生に聞いてみたいと思います。

野々村(以下N): 清村先生、今日は「いわゆる出っ歯」についてお聞きしたいと思います。よろしくお願い致します。

先生:よろしくお願い致します。

あまりいい表現ではありませんが「出っ歯」は、専門的には上顎前突といい、上の前歯が、下の前歯よりも極端に前に出ている状態のことをいいます。

|  |

| [ 写真① ] | [ 写真② ] |

|  |

| [ 写真③ ] | [ 写真④ ] |

写真を見ていただくとわかると思いますが、前歯が出ていることで、口が閉じづらくなるので、普通にしていても唇が前に突き出ていて、見た目があまりよくありません。

この「いわゆる出っ歯」を治したいという理由で矯正治療を始める方は、「反対咬合」「叢生」の次に多く、その割合が昔に比べて増加傾向にあるようです。

指しゃぶりや頬杖が症状を悪くする

N:見た目が良くない以外に何か不都合なことはありますか?

先生:上顎前突の場合、外傷を受けた場合に唇を傷つけたり、前歯が欠けたり折れてしまう危険性が高くなります。また、前歯で食べ物を噛みづらいので、奥歯でばかりものを噛むようになるので、アゴの関節や奥歯に負担がかかりやすくなります。極端に前歯が出ている人はサ行の発音に影響が出ることもありますね。

N:この上顎前突の原因は何ですか?

先生:上顎前突には骨格に問題があるタイプとないタイプに分類することができます。骨格的に問題があるタイプは、やはり遺伝的な要素が関係していることが多いように思います。受け口(反対咬合)の回に説明したように親子で顔が似ているのと同じ理由ですね。ただし、遺伝的に問題がなくても、下のあごの成長を阻害する癖や習慣が長期間続くと、骨格的な問題を引き起こすことがあります。

N:具体的にはどのような癖と習慣ですか?

先生:最もわかりやすいのは指しゃぶりです。

小学校入学までに止めらていればあまり問題にはなりませんが、永久歯が生えてからも続けていると、上の前歯が外(唇側)に出て、下の歯が内(舌側)に倒れてしまい、その後の歯並びに大きな影響を与えます。一度このような出っ歯の状態になると、癖を止めても上下の前歯の隙間に下唇が入ってしまい、今度は唇を噛む癖「咬唇癖」(写真⑤)を引き起こしてしまいます。

| |

| [ 写真⑤ ] |

出っ歯というと、上の前歯が出ている状態をイメージすると思いますが、下のアゴの成長が悪いために相対的に上の前歯が出た状態でも上顎前突に分類されます。

写真①、②の方はこの状態にあります。上の前歯の位置は少し出ているだけなのに、下アゴの成長が不足しているために上顎前突の状態です。このように下アゴの成長を阻害する癖、習慣として挙げられるのが「うつぶせ寝」「頬杖」です。どちらも下アゴを後ろへ押し付けることになるため、成長期にこの習慣が続くとせっかく下アゴが前に成長しようとしているのを邪魔してしまいます。

N:なるほど、いろいろな癖や習慣によって症状がさらに悪くなることがあるわけですね。

先生:そうです。高校生以上の年齢の患者さんで、前歯が極端に出ている人をみると、もう少し早く来てくれていればここまでひどくならなかったのになぁと思うことがあります。

N:次に治療方法について伺います。やはり骨格に問題があるタイプとそうでないタイプでは治療方法が違うのですか?

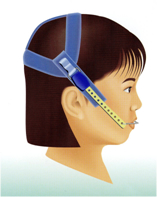

先生:はい、上アゴが大きく、前に出ているタイプの場合はそれ以上、上アゴが前に成長しないようにヘッドギアーという装置を使います(図①)。この装置は奥歯を後ろに移動することも出来るので、骨格に問題がない上顎前突でも使用することがあります。逆に下アゴが小さいタイプの場合はマウスピースのような装置(ファンクショナルアプライアンス)を使います(写真⑥)。どちらも取り外し可能ですが、毎日決められた時間、数か月~1、2年使うことで効果が出てきます。

このような装置を使ってもなお、前歯が出ている重い症状の人、成長が終わって永久歯がすべて生えかわっている人の場合は、前歯を後ろに引っ込めるためにやむを終えず永久歯(小臼歯)を抜歯して、すべての歯にブラケットを付けて歯を移動する本格的な矯正治療で症状を改善します(下図②参照)。

|  |

| [ 図① ] | [ 写真⑥ ] |

どのような装置を使うかはその人の症状次第

[ 図② ]

N:骨格の問題や、癖、習慣を治すにはやはりこどもの頃から治療を始めた方が、良さそうですね。

先生:その通りです。

症状を悪化させないためにも、適切な時期からの早期治療が大切ですね。

N:今日の話も大変勉強になりました。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

不正咬合の種類について(3)

矯正治療をもっと知りたい vol.4

不正咬合の種類について 叢生

皆さま、こんにちは。株式会社Value Linkの野々村です。

前回のニュースレターでは、“不正咬合の種類 叢生” について、お聞きしました。

今回は、“不正咬合の種類②叢生(そうせい)の続き” について清村先生に聞いてみました。

野々村(以下N): 叢生の場合、具体的にどのような装置を使いますか?

先生: はい、下の写真①はアゴの幅を広げる装置でで、取り外しができるタイプのものです。これ以外にもいろいろなタイプがありますが、このような装置でまずアゴの幅を広げて歯が並ぶスペースを確保してから、今度は「ブラケット」という金具を歯に接着して細い針金を調整してデコボコを治していきます(写真②、③、④)。

|  |

| [ 写真① 拡大装置 ] | [ 写真② ] |

|  |

| [ 写真③ ] | [ 写真④ ] |

このケースはまだ乳歯が残っているお子さんですが、永久歯がすべて生え揃っている場合はこの装置をすべての歯に接着して治していきます(写真⑤)

N:次に、この叢生の原因についておたずねします。昔の人と比べてやわらかいものばかり食べているから、アゴの発育が悪くなっているのでしょうか?

むし歯予防で叢生の予防になることも・・・

先生:うーん・・・そのような影響もあるのかもしれませんが、だからといって硬いものばかり食べ ていれば、アゴが大きくなるというわけでもないので、それだけが原因ではないと思います。以前お話したように歯の大きさやアゴの大きさは遺伝します。もともと歯が大きいご両親のお子さんの歯は、やはり大きいですから、遺伝的要素の影響は強いと思います。それから、むし歯で早期に乳歯が抜けてしまうことも叢生の原因のひとつですね。下の写真を見てください。

少し見づらいかもしれませんが、一番うしろに見えているのは6歳臼歯です。左側は乳歯が2本抜けてしまっていますね。

左側の6歳臼歯はこのままだと矢印の方向に移動してしまいます。そうすると本来乳歯が抜けた後に生える予定の永久歯(小臼歯)の生える場所が無くなって左側はひどい叢生になってしまいます。

N:なるほど。むし歯をそのままにしておくと歯並びが悪くなる原因になるわけですか・・・では、治療はいつから始めればいいでしょうか?

先生:そうですね。デコボコの程度やその人の歯の生え変わりの早さにもよりますが、できれば永久歯が生え揃う前、永久歯の前歯が生えてきた頃がいいですね。

この時期にレントゲンを撮影して、いつ永久歯が生えてくるか、骨格に異常がないかなどがわかっていたほうが、将来的に歯を抜かないで治療できる可能性が高くなりますし、もし、すぐに治療が必要でなくても、一番いいタイミングで治療を開始することができるようになりますからね。

N:なるほど。では、叢生はどのような方法で治療しますか?

先生:そうですね。歯並びが悪くなる原因は、歯やアゴの大きさなどが遺伝する先天的なものと、成長過程や生活習慣などの後天的なものと、大きく2つに分けられます。

N:そうですか。検査を受けておけば、治療にベストなタイミングがわかるわけですね。今回もいろいろ勉強になりました。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

不正咬合の種類について(2)

矯正治療をもっと知りたい vol.3

不正咬合の種類について 叢生

皆さま、こんにちは。株式会社Value Linkの野々村です。

前回のニュースレターでは、“不正咬合の種類 反対咬合”について、お聞きしました。

今回は、“不正咬合の種類②叢生(そうせい)”について清村先生に聞いてみました。

野々村(以下N):清村先生、今回もよろしくお願い致します。早速ですが、叢生(そうせい)とは、どのような歯並びの状態のことでしょうか?

清村先生(以下先生):一般的には乱杭歯と呼ばれており、歯並びに連続性がなく、前後左右にデコボコしている状態のことを叢生と呼んでいます。

歯の大きさに比べてアゴが小さいことが要因でこのような状態に歯が並んでいます。

(写真)

|  |  |

| [ 叢生歯列(前から) ] | [ 叢生歯列(上アゴ) ] | [ 叢生歯列(下アゴ) ] |

誰が見てもすぐわかる異常ですので、叢生を理由に来院される方の割合はかなり多いですね。

N:このデコボコの状態のままにしておくと、どんな問題がおこるのでしょうか?

見た目が悪いだけではなく、いろいろな弊害・・・

先生:見た目が美しくないことはもちろんですが、歯が重なり合っていますので、歯磨きが難しく虫歯や歯周病になりやすい状態だと言えます。また、虫歯になってしまうと重なっている部分の治療も難しくなります。

N:確かに、磨ききれずに汚れが溜まって虫歯や歯周病になりやすそうですね。他にもそのままにしておいて、問題はありますか?

先生:そうですね。デコボコに並んだ歯列の状態は、きれいに並んでいる状態に比べてアゴの骨にしっかり歯が植わっていません。はみ出している歯は噛む力(咬合力)に対してダメージを受けやすいので、部分的に磨り減ったり、歯の根っこが短くなったりすることが多くなります。

N:なるほど。では、叢生はどのような方法で治療しますか?

先生:そうですね。歯並びが悪くなる原因は、歯やアゴの大きさなどが遺伝する先天的なものと、成長過程や生活習慣などの後天的なものと、大きく2つに分けられます。

N:後天的な原因には、どんなことがあるのですか?

先生:叢生は、アゴのなかにきれいに歯が入りきれない状態で起こりますので、アゴの幅をを広げたり、奥歯を後ろに移動させたりして歯が並ぶスペースを確保するか、永久歯を抜いてスペースを確保する治療方法があります。

どちらの方法を行うかは、その方の骨格や筋肉の状態、叢生の程度、口元のバランス、今後のアゴの成長量などを考慮して決めていきます。

N:大人でもアゴの骨を広げることはできますか?

先生:大人の方でも可能です。でも、やはり成長期のお子さんのほうが広げるのは簡単ですね。

N:では、すべての方が歯を抜かずに叢生を治せるのですか? 先生: 残念ながらそういうわけにはいかないのです。デコボコの量が多い方や骨格や咬み合せに問題がある方の場合は、やむを得ず永久歯を抜くこともあります。この問題はいろいろ説明が必要ですので、今度の機会にお話したいと思います。(2/2へつづく)

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで

不正咬合の種類について(1)

矯正治療をもっと知りたい vol.2

株式会社Value Linkの野々村です。前回は、清村先生に“歯並びが悪くなる原因”について、お聞きしました。今回は、不正咬合(歯並びが正常で無い状態)の種類について伺ってみたいと思います。

受け口の治療は早めに治してしばらく様子を観ていく

野々村(以下N):清村先生、今回もよろしくお願い致します。

清村先生(以下先生): よろしくお願いします。

N:歯並びやかみ合わせの治療をされている患者さんの中で最も多い症状というのは、どのような症状なのでしょうか?

先生:反対咬合(はんたいこうごう)と叢生(そうせい)が理由で治療されている方が多いですね。この2つは誰が見てもわかる不正咬合ですので、やはり割合としても多くなるのだと思います。

N:それでは今回は反対咬合について詳しく教えてもらえませんか?

先生:はい。反対咬合とは、一般的に受け口といわれるもので、下の歯が上の歯よりも前に出ている状態です。見た目がおかしいという問題以外に、食べ物を良く噛めない、発音に影響が出るといった事があります。

前回、不正咬合の原因について話をしましたが、受け口の場合はやはり遺伝的な原因が関与しているケースが多いようです。

N:もう少し詳しく教えて頂いても宜しいですか?

先生:はい。例えばお子さんが受け口で、ご両親、ご親戚の誰かが受け口、または下アゴが大きいタイプの場合は、その遺伝的な影響で骨格的にそのお子さんも下のアゴが大きくなりやすく、注意しなければいけないと判断します。厄介なことに下アゴは、身長が急激に伸びる思春期に腕や足の骨と同時期に大きくなりますので小さい頃は、受け口でなくても、成長するにつれて下顎が大きくなり、受け口になる人もいます。

N:それではいつごろか治療をはじめるのがいいのでしょうか?

先生:本格的な成長が始まる前の小学校3,4年生ま始でには始めたほうがいいでしょうね。以前は「前歯が永久歯に生えかわるまで様子をみる」というのが当たり前でしたが、最近のトレンドとしては乳歯の頃からマウスピースのような簡単な装置で治して、その後は永久歯が生えるまで経過を観ていく方法が主流になりつつあります。

N:どのような装置で治療をしますか?

先生:歯が生え変わり中のお子さんの場合、骨格的な問題があまり無いようであれば、歯の裏側から付ける装置で1年以内に治ることもありますが、骨格的な問題がある場合は野球のキャッチャーマスクのような装置を夜間使用してもらって、アゴの成長を調整していきます。この場合、治療期間が2,3年かかる事もあります。

N:大人になってからの治療はどのように行いますか?

先生:ブラケットという金具をすべての歯につけて歯を移動して治療します。受け口は治りますが、「アゴが出ている」といった骨格的な改善は出来ませんので、もし、希望する場合は外科手術が必要になることがあります。

N:なるほど。アゴの大きさなどの骨格的な問題がある人は、子供の頃から治療したほうが将来安心ということですね?

先生:そうですね。

矯正治療のご相談は、埼玉県川口市の清村矯正歯科まで